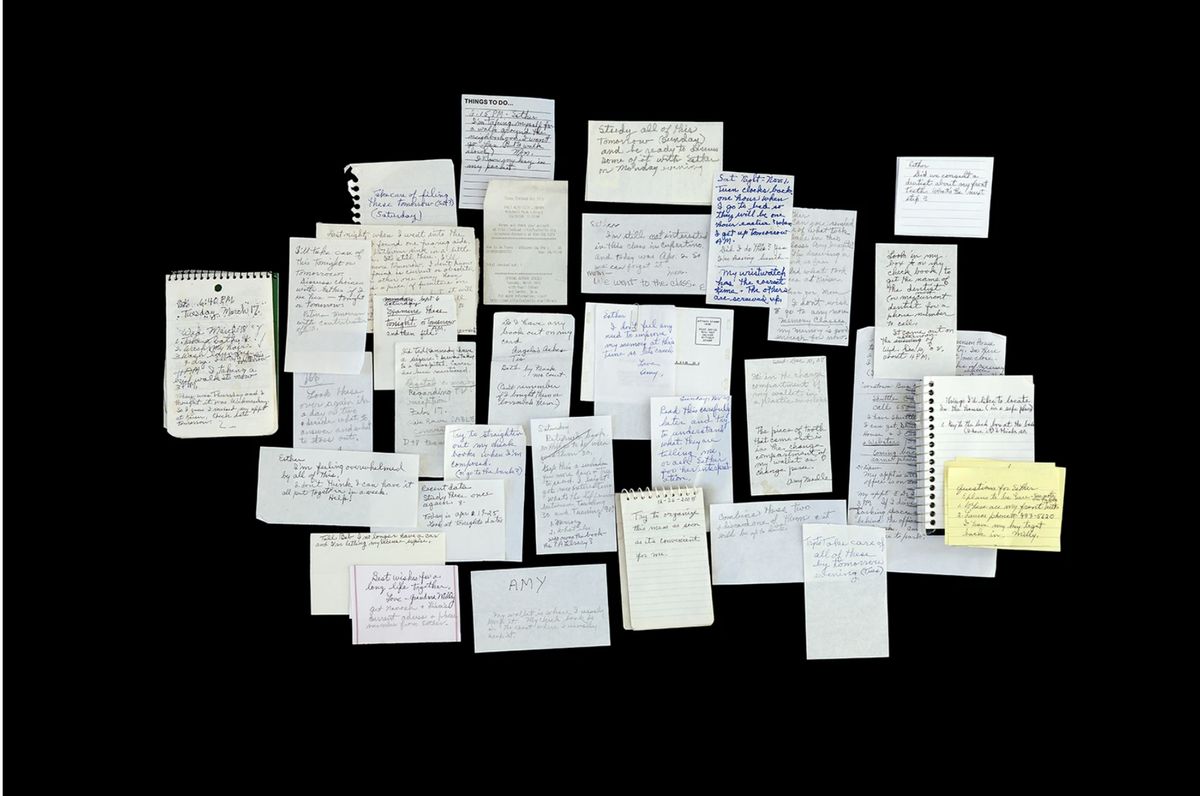

De cuando el abajo firmante podía disfrutar los aromas del vino. Foto: Iván Arlandis

Un año sin oler nada

Ferran Salas – 12/02/26

Hace un año, sufrí la Covid-19, y desde ese preciso momento, perdí el sentido del olfato. Hoy, exactamente un año y diez días después, sigo sin recuperarlo.

En los ya recurrentes artículos de Nora Ephron Cosas que echaré de menos y Cosas que ya no echaré de menos, que toda la generación millenial referencia gracias a la recopilación No me acuerdo de nada de Libros del Asteroide y la implacable maquinaria de la cultura mainstream que posee Internet, la incisiva periodista hace —como indica el título— un recopilatorio de sus must miss y sus don´t have to miss antes de morir. Yo no voy a morirme. Bueno, un día lo haré, pero el resto de días no. Sin embargo, no puedo resistirme a la tentación de expresar todo aquello que echo de menos de mi vida con los cinco sentidos intactos.

Echo de menos el olor del café por las mañanas. El de la bollería recién horneada. El petricor, siempre que llueve. El salitre de un día de invierno paseando por la playa. El bosque en otoño. El azahar en primavera y el jazmín en las noches de verano. Una Chassagne-Montrachet. La flor del geranio. La esencia de Goldfield & Banks, especialmente Bohemian Lime. El olor de Bruma y la piel de Almu. Lo echo de menos como quien siente que la vida se le escapa y no hizo lo suficiente por asirla. Como quien echa la vista atrás y piensa que no vivió como debiera. Con la nostalgia de quien era feliz pero no lo sabía. Y es que, a pesar de que el olfato y el gusto (o más bien, la pérdida de estos) se consideran nimiedades respecto a otros, como la vista o el oído, su ausencia pesa como una losa en aquel que era capaz de discernir matices soterrados entre ésteres, terpenos, lactonas y fenoles volátiles.

La escena épica, el ratatouille de la discordia. Fotograma: Ratatouille

Pero tras pasar una Covid-19, miles de personas han descubierto que el olfato no era un sentido secundario, sino una columna vertebral silenciosa de la experiencia. La anosmia —así se denomina la pérdida total del olfato— y la hiposmia —su reducción— se convirtieron en uno de los síntomas más desconcertantes de este virus. Al principio, se hablaba de ello con cierta ligereza, casi como una anécdota clínica: «No huelo nada, pero estoy bien». Con el tiempo, sin embargo, llegó la resaca emocional. Porque no oler no es solo no percibir aromas: es alterar la memoria, el apetito, el deseo y la forma en que habitamos el mundo.

El olfato es el sentido más primitivo y, paradójicamente, el más sofisticado. Está conectado de forma directa con el sistema límbico, ese territorio cerebral donde se almacenan las emociones y los recuerdos. Por eso, un simple ratatouille podía transportar a la infancia al crítico Anton Ego, en la sublime película animada, o un jabón de manos puede llevarnos a una habitación concreta de nuestra vida. Cuando ese canal se corta, algo más profundo que el placer gastronómico se resiente: la identidad sensorial.

El periplo en busca de un diagnóstico

Al principio, cocinaba por inercia, comía por necesidad y brindaba sin entusiasmo. Pero más tarde, desarrollé parosmia: los olores regresan, con una intensidad mucho menor y además, deformados. El café huele a metal quemado, el vino a cartón húmedo, mi perfume es un compuesto etílico… Es como si el cerebro hubiera olvidado el diccionario de los aromas y tratara de improvisar con sinónimos equivocados. En una cultura como la nuestra —tan atravesada por la mesa— la pérdida del olfato tiene algo de amputación simbólica. No percibir los primarios de un vino, la trufa recién rallada, una naranja pelada o el pan caliente no es solo una frustración sensorial: es una grieta en el ritual. Y como todas las grietas, tiene algo de exilio. Dejas de participar en la fiesta. Estás en la mesa, pero no en el banquete. Justo en ese momento, el hedonismo cotidiano, ese placer pequeño pero persistente, queda en suspenso.

Tras hablar con doctores y consultar casos entre bastidores, me he dado cuenta de que la ciencia no es esa certeza absoluta que nos gustaría creer. Ella avanza con cautela. El Dr. Thomas Hummel, del Centro de Olfato y Gusto de la Universidad de Dresden (Alemania), ha sido el primero en hablar del entrenamiento olfativo. Este no es más que una serie de ejercicios repetitivos con esencias básicas —limón, rosa, clavo, eucalipto— para reeducar al cerebro. Algunos casos mejoran, pero lamentablemente, otros como el mío no lo consiguen. El tiempo sigue siendo el principal aliado, aunque también el más desesperante. Mientras tanto, el acompañamiento psicológico empieza a ganar espacio en el discurso médico: porque perder el olfato también implica atravesar un duelo. Invisible, incomprendido, pero real.

Aquí, empleando el olfato para catar café. Foto: Habanero

Quizás la pandemia nos dejó, entre muchas heridas, una lección incómoda: no valoramos lo que no hace ruido. El olfato no se impone, no reclama atención, no se puede apagar ni subir de volumen. Simplemente está… hasta que deja de estar. Y entonces entendemos que oler no era un lujo, sino una forma de estar vivos con todos los sentidos. He sufrido momentos de auténtica tristeza, aunque costara llamarlos así. No una tristeza épica, más bien una melancolía doméstica. Abrir una naranja y no recibir nada a cambio. Pasar junto a una panadería y no girar la cabeza. Beber un vino extraordinario sabiendo que lo es, pero sin sentirlo. El hedonismo, ese motor secreto de la vida cotidiana, ha quedado en mi caso reducido a una coreografía sin música.

Pero también he aprendido algo inesperado: cuando un sentido desaparece, los otros reclaman atención. Empecé a escuchar más. A tocar más. A fijarme en las texturas, en los contrastes, el punto, las cocciones, en el sonido del vino al caer en la copa o en la fragilidad de su cromatismo. El placer no murió, se reconfiguró. Se volvió más consciente, menos automático. Más frágil, también. Aun así, no romantizo la pérdida. Nadie debería minimizar lo que significa dejar de oler. Es un duelo real, aunque no tenga nombre en las conversaciones de bar. Un duelo sin funeral ni pésames. Y como todos los duelos, necesita tiempo, comprensión y un poco de ternura. Hoy el olfato ha vuelto a medias. Algunos días está. Otros se esconde. Celebro lo pequeño: el olor del gas, la lluvia sobre el asfalto, el primer segundo de un vino bien servido. He aprendido a no dar nada por hecho. A disfrutar incluso del aviso más banal. Porque oler no es un lujo: es una forma íntima de estar en el mundo. Y cuando el aroma regresa —aunque sea débil, aunque sea fugaz— entiendo algo esencial: el verdadero placer no está en la abundancia, sino en la consciencia. En saber que el placer es vulnerable. Y que, precisamente por eso, merece ser celebrado.

Recomendaciones prácticas para convivir con anosmia y parosmia sin renunciar al placer

Durante mucho tiempo, creí que recuperar el olfato era una cuestión pasiva: esperar, dejar que el cuerpo hiciera lo suyo. Con el tiempo entendí que no del todo. Que hay una parte activa, casi artesanal, en este proceso. Una forma de reaprender el mundo aroma a aroma. No como quien persigue una cura milagrosa, sino como quien entrena la paciencia y la atención.

1. El entrenamiento olfativo: disciplina suave, no obsesión

La ciencia lo llama entrenamiento olfativo, pero en realidad es un ritual cotidiano. Cuatro aromas básicos —limón, rosa, clavo y eucalipto— dos veces al día, durante al menos tres meses. Sin prisas. Sin expectativas grandilocuentes. El gesto importa más que el resultado inmediato. Oler con los ojos cerrados. Respirar despacio. Tratar de recordar cómo era ese aroma antes, sin frustrarse si no aparece. El cerebro aprende por repetición, no por exigencia. Esto no es un examen, es una conversación lenta con uno mismo.

- Consejo: los aceites esenciales están bien, pero usa materias primas reales siempre que puedas. Piel de limón recién cortada, un clavo de olor verdadero, hojas de eucalipto… La experiencia es más rica y más honesta.

2. Comer con la boca, no solo con la nariz

Cuando el olfato falla, la textura se convierte en protagonista. Aprende a buscar platos crujientes, contrastes térmicos, grasas sedosas, acideces limpias. El placer no desaparece: se desplaza.

– Más atención a la temperatura

– Más juego con el umami

– Más contraste (ácido + graso, dulce + salino)

- Consejo: la cocina asiática, por ejemplo, se vuelve una gran aliada. Detecto la soja, miso, vinagre de arroz, picantes suaves. No necesitan un olfato fino para provocar placer.

3. Vino sin nariz: cambiar el foco, no la copa

Probar vino sin olfato es una experiencia desconcertante, pero no inútil. Cambia el lenguaje: estructura, acidez, tanino, longitud, temperatura. El vino se vuelve táctil. Muchos sumilleres que pasaron por esto lo confiesan en privado, y coinciden en que aprendieron más de vino cuando no podían olerlo. Escuchar el vino en boca, no perseguir aromas inexistentes, aceptar el silencio.

- Consejo: elige vinos con acidez clara y textura marcada. Los vinos demasiado aromáticos pueden resultar frustrantes o, en casos de parosmia, directamente desagradables.

¿Y si el vino fuera más que sus notas de cata en nariz? Foto: Habanero

4. Cuidado con la parosmia: no forzar el asco

Si ciertos alimentos huelen mal —café, huevo, pescado, cebolla— no es debilidad que quieras evitarlos: es inteligencia sensorial. La parosmia no se combate con valentía, sino con respeto.

- Consejo: Haz listas mentales: olores tolerables, olores neutros, olores imposibles Eso también es parte del proceso de recuperación.

5. No minimizar el duelo

Perder el olfato afecta al ánimo, al deseo y a la identidad. No es exageración. Si aparece tristeza, irritabilidad o desapego, no es solo “manía». Hablarlo —con médicos, con terapeutas, con gente que haya pasado por lo mismo— ayuda más de lo que parece. El cuerpo se cura mejor cuando se siente escuchado.

6. Celebrar cada regreso, por pequeño que sea

El olor de los geranios.

La lluvia sobre el asfalto.

Una infusión caliente.

Nada de eso es banal cuando lo has perdido.

Aprender a celebrar esos regresos —intermitentes, frágiles— es también una forma de placer.